L’emergenza della SARS (sindrome respiratoria acuta grave) alla fine del 2002 ha segnato un punto di svolta fondamentale nella preparazione sanitaria globale. Sebbene di dimensioni meno devastanti rispetto alla pandemia di COVID-19, la SARS è servita da forte avvertimento sui pericoli dei nuovi coronavirus e sulla velocità con cui possono diffondersi. Il primo caso confermato è emerso il 16 novembre 2002, nella provincia del Guangdong, in Cina, originato da individui che lavoravano come addetti alla manipolazione degli alimenti nei “mercati umidi” – ambienti in cui animali vivi, compreso pollame e specie esotiche come gli zibetti, erano tenuti nelle immediate vicinanze.

Il ritardo iniziale nel riconoscere l’epidemia ha consentito al virus di circolare inosservato per due mesi, infettando gli operatori sanitari prima che le autorità comprendessero appieno la gravità della situazione. La malattia si diffuse rapidamente oltre la Cina, raggiungendo Hong Kong nel febbraio 2003 tramite un nefrologo che viaggiò per un matrimonio, morendo poi a causa dell’infezione. Questa trasmissione ha evidenziato la capacità del virus di muoversi rapidamente attraverso le reti di viaggio internazionali.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha avviato un’indagine guidata dal dottor Carlo Urbani, che contrasse tragicamente la malattia mentre indagava su un caso in Vietnam e morì quello stesso marzo. Entro il 12 marzo, l’OMS ha emesso un allarme e, in pochi giorni, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno denominato la malattia SARS e identificato un nuovo coronavirus come colpevole.

L’epidemia raggiunse il picco in pochi mesi, diffondendosi in 28 paesi, inclusi 29 casi negli Stati Uniti. Più di 8.000 persone sono state infettate, con 774 decessi, con un tasso di mortalità di circa il 9,6%. Sebbene all’epoca fosse spaventosa, la SARS fu infine contenuta attraverso misure aggressive di tracciamento dei contatti e di quarantena.

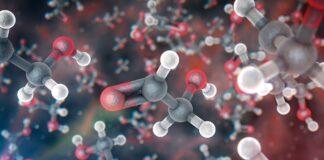

Ulteriori indagini hanno fatto risalire il virus agli zibetti delle palme e ai cani procione venduti nei mercati di animali vivi. Successivamente, nel 2017, gli scienziati hanno individuato i pipistrelli ferro di cavallo nelle remote grotte cinesi come l’animale ospite originale, confermando che il virus poteva passare dalla fauna selvatica all’uomo. Il rischio di future epidemie è stato esplicitamente avvertito: “Il rischio di contagio tra le persone e l’insorgenza di una malattia simile alla SARS è possibile”.

La SARS si è rivelata una prova generale della pandemia di COVID-19, emersa alla fine del 2019. Entrambi i virus appartengono alla stessa famiglia di coronavirus e probabilmente hanno avuto origine da serbatoi animali simili. Tuttavia, la risposta al COVID-19 è stata significativamente più rapida e informata, grazie alle lezioni apprese dalla SARS.

La Cina, ad esempio, nel 2002 disponeva di un rudimentale sistema di sorveglianza delle malattie, basato su telefonate e privo di rapporti standardizzati. Dopo la SARS, il Paese ha rapidamente costruito un sistema completo di tracciamento dei contatti e di sorveglianza, che si è rivelato cruciale quando è emerso il SARS-CoV-2. Il virus è stato identificato in due settimane, rispetto ai mesi necessari per la SARS, e lo sviluppo del vaccino è stato accelerato grazie alla precedente ricerca sull’mRNA.

Nonostante questi progressi, alcune lezioni fondamentali sono state ignorate. Gli esperti hanno messo in guardia dal disturbare gli habitat della fauna selvatica, ma i mercati di animali vivi sono continuati. Inoltre, la relativa facilità nel contenere la SARS e la MERS ha creato un falso senso di sicurezza, oscurando il potenziale di una pandemia più diffusa e difficile da controllare.

L’epidemia di SARS rappresenta un promemoria cruciale: le malattie infettive emergenti non sono anomalie ma minacce inevitabili. La chiave per prevenire future pandemie risiede nella sorveglianza proattiva, nella risposta rapida e nell’impegno a rispettare il delicato equilibrio tra l’uomo e il mondo naturale